【社エス通信】2024年12月号 今後の労働法政策の行方

目次

はじめに

厚生労働省は11月12日、労働基準関係法の改正に向けた専門家による研究会を開き、論点をまとめた「議論のたたき台」を提示しました。研究会は、たたき台をもとに議論を重ねて年度内にも報告書をまとめ、その後、労使参加の労働政策審議会が具体的な議論を進める見通しで、早ければ2026年の法改正を目指すとしています。

議論のたたき台では、副業・兼業を促進するため、本業と副業先の労働時間を通算する現行制度から、割増賃金の支払いでは通算しない制度改正に取り組むべきとしています。また、労災の認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務の禁止規定を設けることや、法定休日の特定を規定すること、テレワークに日単位(コアデイ)のフレックスタイム制を導入すること、勤務間インターバル制度の抜本的な導入促進と法規制強化について検討することなどを提起しました。

労使コミュニケーションの在り方については、過半数代表者の機能強化について法改正の必要性を指摘しています。

労働基準関係法制研究会

厚生労働省では、今年1月に「労働基準関係法制研究会」を立ち上げ、新しい時代の労働基準法の在り方を見据えて、法整備・法改正に向けた活発な議論を進めてきています。この研究会は、経済学者らによる「新しい時代の働き方に関する研究会」の研究成果を引き継ぐかたちで、注目度の高い議論をするにふさわしい労働法学者ら学識経験者により構成され、労働政策審議会の議論にのせる前段となるテーブルとして位置づけられています。

<研究会の目的>

今後の労働基準関係法制について、包括的かつ中期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条※に基づく労働基準法等の見直しについて具体的な検討を行うことを目的としています。

※時間外労働の上限規制については施行後5年を経過した場合において、その他の事項については施行後5年を目途として、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとされています。

研究会はこれまでに計14回開催されており、各回の議題、議事録、資料等はこちらからご確認いただけます。

新しい時代の働き方に関する研究会

「新しい時代の働き方に関する研究会」は、厚生労働省が2023年に新設した有識者会議で、2023年3月から10月にわたって計15回開催され、2023年10月20日に研究成果となる報告書が公表されました。

この研究会は、「働き方や職業キャリアに関するニーズ等を把握しつつ、新しい時代を見据えた労働基準関係法制度の課題を整理すること」を目的としており、報告書の中では、新しい時代に即した労働基準法制の方向性が、以下の7つの視点からまとめられています。

①変化する経済社会の下でも変わらない考え方を堅持すること

②働く人の健康確保

③働く人の選択・希望の反映が可能な制度へ

④シンプルでわかりやすく実効的な制度

⑤労働基準法制における基本的概念が実情に合っているかの確認

⑥従来と同様の働き方をする人が不利にならないように検討すること

⑦労働基準監督行政の充実強化

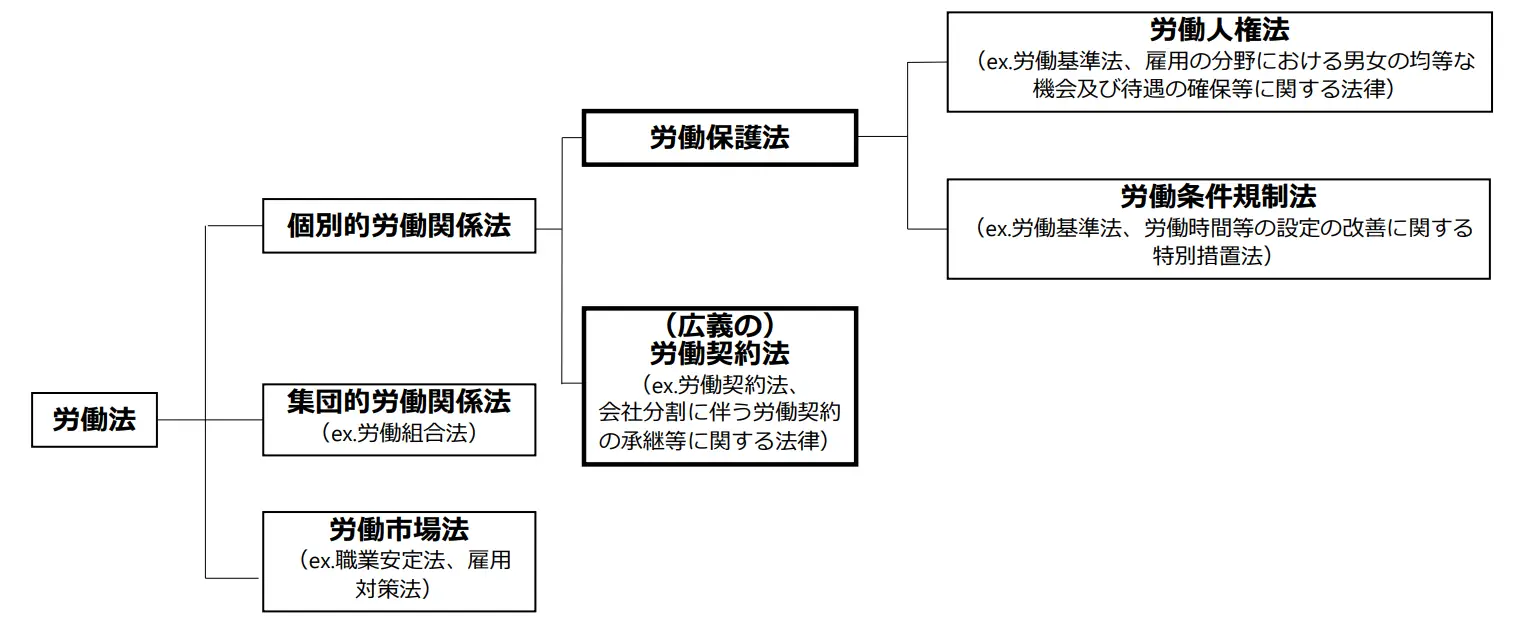

労働法の体系

実体法としての労働法は、個別労働者と使用者との関係を取り扱う「個別的労働関係法」、労働組合と使用者の関係を取り扱う「集団的労働関係法」、求職者と求人者の関係をはじめ労働市場における労働力需給関係を対象とする「労働市場法」の3つの分野に整理することができます。

労働基準関係法制研究会で議論されているのは労働基準法制ですので、「個別的労働関係法」が基本的な検討対象となります。

労働基準法の改正経緯

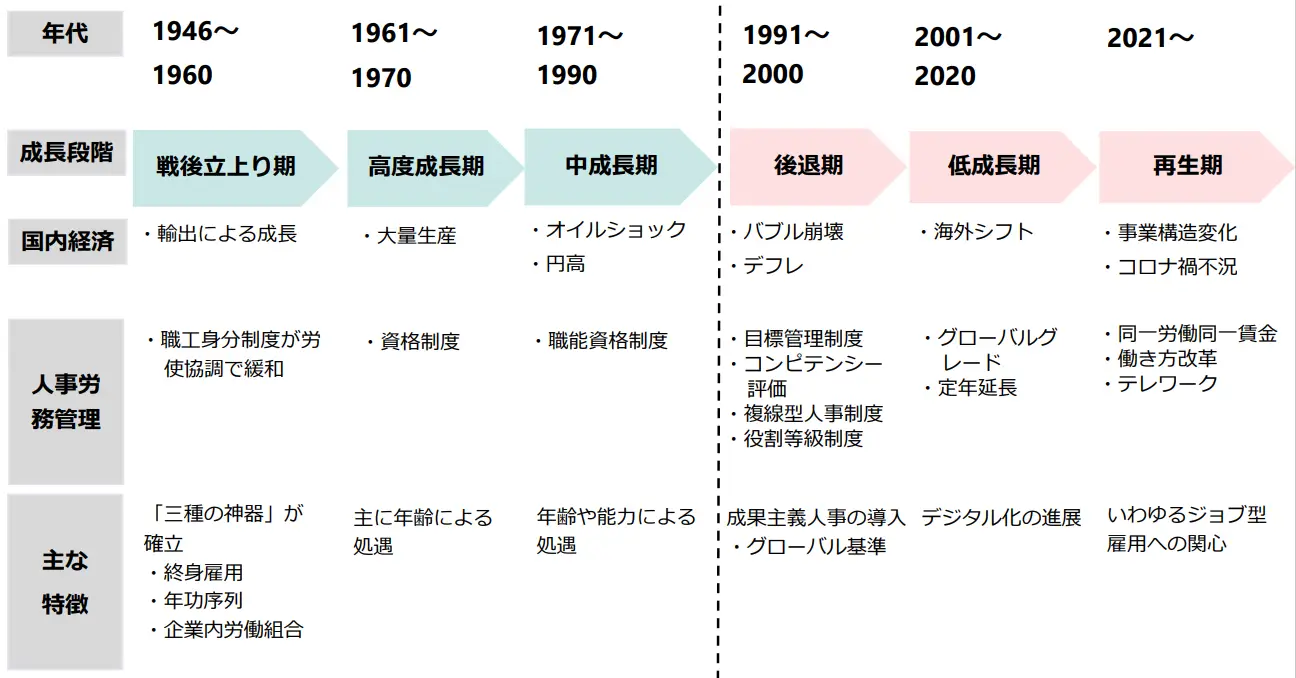

労働基準法は、昭和22年にできた法律で、今年で77年目を迎える“労働者の保護に関する基本法”です。参考までに、労働基準法が制定された頃から今までの「年代ごとの人事労務管理の特徴」を見ておきましょう。

さて、労働基準法の制定当時、労働時間法制の主な内容は次の通りでした。

・法定労働時間(1日8時間、1週48時間)

・割増賃金は、時間外、休日及び深夜労働について2割5分以上

・4週間以内の期間を単位とする変形労働時間制

・労働時間等の規制の適用除外(管理監督者等)

その後、社会的背景を踏まえて労働時間法制の改正が行われてきました。主な改正の経緯は以下の通りです。

昭和62年改正

・法定労働時間の短縮(週40時間制を本則に規定)

・変形労働時間制の改正(変形期間の最長を4週間⇒1か月に改正、 3か月単位の変形労働時間制の創 設、1週間単位の非定型的変形労働時間制の創設)

・フレックスタイム制の創設

・みなし労働時間制の創設(事業場外みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制(対象業務は、通達で例示列挙され、事業場の労使協定で定める))

平成5年改正

・法定労働時間の短縮(週40時間制を平成6年4月1日から実施。一定の業種について猶予措置)

・変形労働時間制の改正(3か月単位⇒1年単位に改正)

・休日の法定割増賃金率の改正 (3割5分以上)

・専門業務型裁量労働制の改正 (対象業務は、労働省令で限定列挙された業務(例示列挙から変更)について、事業場の労使協定で定める) ※平成9年、14年、15年に対象業務を追加

平成10年改正

・時間外労働に関して、労使協定で定める労働時間の延長の限度等について基準(限度基準告示)を告示

・企画業務型裁量労働制の創設 (対象業務は、指針で具体化された企画・立案・調査・分析の業務について、事業場の労使委員会の全会一致で決議)

平成15年改正

・専門業務型裁量労働制の改正(労使協定事項に、健康・福祉確保措置及び苦情処理措置を追加)

・企画業務型裁量労働制の改正(対象事業場を本社等に限定しないこととする、労使委員会の決議について委員の5分の4以上の多数によるものとする等)

平成20年改正

・月60時間超の時間外労働について、割増賃金率を5割以上へ引上げ(中小企業について猶予措置※)

・労使協定により、引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇を与えることも可能

※中小企業への猶予措置は、令和5年3月31日に廃止

平成30年改正

・時間外労働の上限規制の導入 (時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定)

※適用猶予・除外の事業・業務あり【平成31年4月1日施行 中小企業は令和2年4月1日施行】

・フレックスタイム制の見直し(清算期間の上限を1か月⇒3か月に改正)【平成31年4月1日施行】

・高度プロフェッショナル制度の創設【平成31年4月1日施行】

令和2年改正

・賃金請求権の消滅時効期間の延長等(民法改正と同様に5年(当分の間3年)に延長し、消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化)

※退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、消滅時効期間を維持

・記録の保存期間等の延長(賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年(当分の間3年)に延長。また、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間についても5年(当分の間3年)に延長

労働基準関係法制研究会「議論のたたき台」のポイント

●「守る」と「支える」の2つの視点

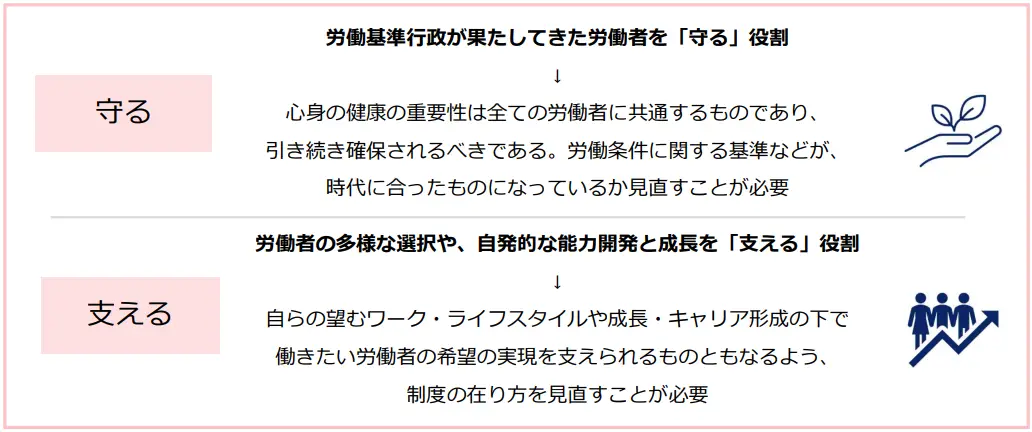

「新しい時代の働き方に関する研究会」の報告書では、これからの労働基準法制の在り方を考えるに当たっては、「守る」と「支える」という2つの視点が重要であり、その視点を実現するためにどのような法制が必要かという視点で検討を進めていく必要があると指摘しています。

これを受けて、「労働基準関係法制研究会」の議論のたたき台では、「守る」の視点と「支える」の視点に基づいて制度を検討するとしています。

①全ての働く人が心身の健康を維持しながら幸せに働き続けることのできる社会を実現するためには、いかなる環境下においても全ての労働者に対して守るべきことがあるという「守る」の視点

②全ての働く人が活躍し、やりがいを持って働ける社会を実現するために、働く人の多様な希望に応えることができるよう、働く人の多様な選択を支援する必要があるという「支える」の視点

●検討の4本の柱

法制度の検討を行うに当たっては、その制度が、

・法的効果の対象者である労働者をどう捉えるのか

・具体的な法的効果(規制の内容)

・シンプルで分かりやすい制度

の相互の関係を捉えて論ずる必要があるため、以下の4本の柱で検討することとしています。

①労働基準法における「労働者」について

・労働基準法制の保護対象者である「労働者」について、1985年の労働者性の判断基準が作られてから約40年が経過し、労働者と非労働者の境界が曖昧になりつつあると考えられる。

・労働者性の判断基準について、判断要素と法的効果の両面から検討を加えることが必要と考えられる。

②労働基準法における「事業」について

・労働基準法の適用単位は、「事業」であり、「事業場」単位。⇒近年は場所にとらわれない働き方も拡大。

・企業単位の労働条件設定や、技術の進展により労務管理を一括・大くくりで行っている企業が増加。

・「事業」の概念をどのように捉えるか検討が必要と考えられる。

③労使コミュニケーションの在り方について

・労使協定の締結等の労使合意による現場の実情に合わせた調整を有効に機能させるためには、できるだけ労使が対等に協議して合意できる環境の整備が重要と考えられる。

・労働者の意見を集約して使用者とコミュニケーションを図る主体の中核は労働組合であり、その活性化が望まれる。

・労働組合のない職場も多い一方で、過半数代表者には、選出方法や役割・交渉力などに課題があることなどから、その改善が必要と考えられる。

・このように、集団的労使コミュニケーションの課題と改善方法の検討が必要と考えられる。

④労働時間法制の具体的課題について

労働時間法制の具体的課題

働き方改革関連法の施行から5年が経過しており、導入した制度の施行状況を踏まえつつ、働き方改革関連法では対象とされなかった部分を含めた制度研究が必要であり、労働時間法制の具体的な制度内容については、「早期に法制的・政策的対応が必要な事項」と「検討課題が多岐にわたり、中長期的な議論を要するもの」といった視点で検討することとしています。

そして、労働基準法における労働時間制度を①最長労働時間規制、②労働からの解放の規制、③割増賃金規制に大別し、それぞれの課題について検討しています。

①最長労働時間規制

労働時間の更なる短縮を図るため、ソフトローや労働からの解放の視点も含め、上限規制の在り方を検討するとともに、労働時間規制の適用除外(管理監督者等)や特別規制(みなし労働時間制等)との関係、健康・福祉確保措置の在り方についても整理、検討することが必要である。また、労働環境の変化を踏まえ、テレワーク等の柔軟な働き方について、より適切な労働時間制度を検討することが必要である。

<具体的な検討項目>

●時間外・休日労働時間の上限規制

●企業による労働時間の情報開示

●テレワーク等の柔軟な働き方

●法定労働時間週44時間の特例措置

●実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置

②労働からの解放の規制

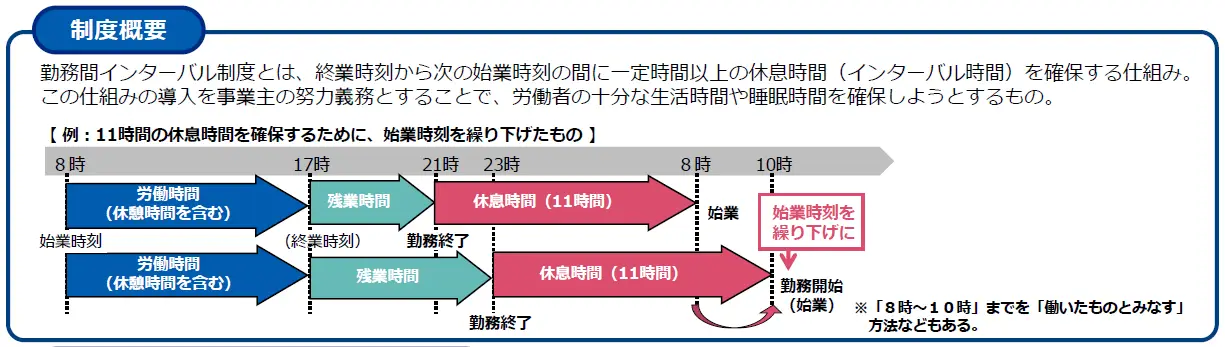

最長労働時間規制と相まって、労働者の健康確保、心身の疲労回復や気分転換、仕事と生活の両立を図るため、年・月単位(年次有給休暇)・週単位(休日制度)、日単位(インターバル制度)で、労働者が適切な労働からの解放時間を確保できるよう制度を整備する必要がある。

<具体的な検討項目>

●休憩

●休日

●勤務間インターバル

●年次有給休暇

③割増賃金規制

労働者への補償と長時間労働の抑制の趣旨を踏まえ、その在り方を検討する必要がある。

<具体的な検討項目>

●割増賃金の趣旨・目的等

●副業・兼業の場合の割増賃金

トピックス

最後に、労働時間法制の具体的課題のうち、報道等で話題になっているものを取り上げておきます。今後、大幅な改正に繋がっていくのかどうか、気になる論点が多く挙げられており、議論の動向に注目していきたいと思います。

■テレワーク等の柔軟な働き方について

テレワークに適用できるより柔軟な労働時間管理については以下の通りで、制度として両立可能。

①テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制

・フレックスタイム制のコアタイムを拡張し、コアデイ(特定の日について始業と終業時刻を使用者が決定する制度)を導入することで、テレワーク日と通常勤務日が混在する場合にもフレックスタイム制を導入できるようにすることが考えられる。→コアデイの導入はフレックスタイム制の導入促進につながると考えられ、テレワークの場合に限らず、導入すべきと考えられる。

②テレワーク時に利用可能なみなし労働時間制度

・テレワークの際は、仕事と家庭が近接しており、厳格な労働時間管理はプライベートに踏み込みかねないこと等を踏まえ、テレワークに対応したみなし労働時間制度が考えられる。

・一方で、みなし労働時間制度については長時間労働のリスクも指摘されており、テレワークにおける労働時間の実態や、労使のニーズ等を把握した上で、中長期的な検討が必要と考えられる。

■定期的な休日の確保について

労災の認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、

①36協定に休日労働の条項を設けた場合を含め、「13 日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けること

②災害復旧などの真にやむを得ない事情がある場合の例外措置等を労使の合意で可能とすること

について検討が必要と考えられる。

■副業・兼業の場合の割増賃金について

・現行制度では、労働者が副業・兼業を行う場合、健康管理と割増賃金計算の双方で、労働時間を通算しなければならない。

・厚生労働省のガイドラインで管理モデルなどを示しているが、割増賃金の通算については、本業・副業双方の使用者が、本業・副業先の労働時間を1日単位で細かく労働時間を管理しなければならない(通常の労働時間管理が概ね月単位)ことなどから負担が重く、雇用型の副業・兼業の許可や受入れが難しいなどの指摘がある。→ 労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては通算を要しないよう、制度改正に取り組むべきと考えられる。

■勤務間インターバルについて

・現在の導入企業割合(6.0%)や、諸外国の勤務間インターバル制度の内容などを踏まえ、抜本的な導入促進と法規制の強化について検討することが必要と考えられる。

・研究会では、勤務間インターバル時間を11時間とすることを原則としつつ、適用除外や、インターバルをとれなかった日の代替措置などの柔軟な対応を、法令や労使合意によって広く認めるという考え方や、勤務間インターバル時間は11時間よりも短い時間としつつ、柔軟な対応についてはより絞ったものとするという考え方、規制の適用に経過措置を設け、全面的な施行までに一定の期間を設けるという考え方などが示されており、より多くの企業が導入しやすい形で制度を開始し、段階的に実効性を高めていく形が望ましいと考えられる。

・また、義務化の度合い等についても、労働基準法による強行的な義務とするという考え方や、労働時間等設定改善法等による措置義務や配慮義務とするという考え方、現行の抽象的な努力義務規定を具体化するという考え方などが示されており、様々な手段を考慮した検討が必要と考えられる。

(資料出所)

・「新しい時代の働き方に関する研究会」 報告書参考資料

・「労働基準関係法制研究会」資料( 労働基準に関する諸制度について)

社会保険労務士法人エスネットワークス

特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。