【社エス通信】2025年4月号 2025年度「人事労務関連法改正」のチェックポイント

目次

2025年度も、人事労務業務に関する法改正が多く行われます。労働者にとってはますます働きやすくなることが期待されますが、人事労務担当者の業務はより一層、複雑化・高度化していきます。

社エス通信4月号では、人事労務担当者が、法改正の概要を理解し、実務を行う上で参考となるよう、法改正のポイントを解説しました。情報の整理にあたって本記事をご活用いただけますと幸いです。

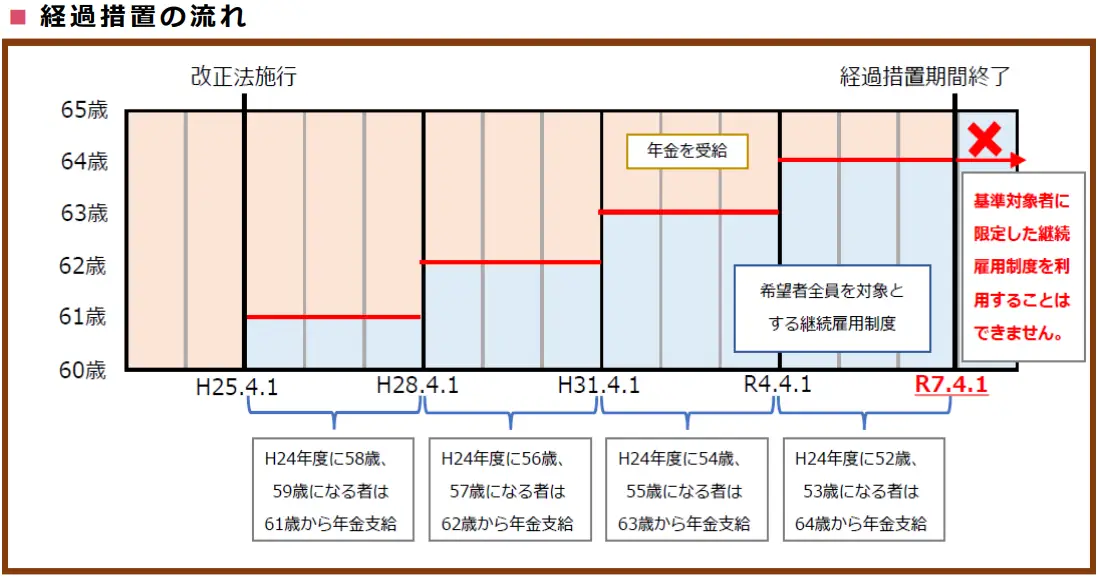

継続雇用制度の経過措置の終了(関連法規:高年齢者雇用安定法)

高年齢雇用安定法に基づく「継続雇用制度の経過措置」※が、2025年3月31日をもって終了しましたので、2025年4月1日以降は「高年齢者雇用確保措置」として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

①定年制の廃止

②65歳までの定年引き上げ

③希望者全員の65歳までの継続雇用制度

なお、経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、経過措置終了に伴い、就業規則の改訂が必要となります。

※2013年3月31日までに、労使協定を締結することにより継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定することができる措置

育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け(関連法規:次世代育成支援対策推進法 施行:4月1日)

次世代育成支援対策推進法の強化のため、従業員数100人超(101人以上)の企業には、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。

①計画策定時の育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)把握等(PDCAサイクルの実施)

②育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)に関する数値目標の設定

※1:男性労働者の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」※2:フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあっては、健康管理時間)

また、2025年3月31日までとなっていた次世代育成支援対策推進法の有効期限が2035年3月31日までに延長され、くるみん等の認定基準も一部見直されます。

出生後休業給付の創設・育児時短就業給付の創設(関連法規:雇用保険法 施行:4月1日)

若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する必要があり、特に男性の育児休業取得の更なる促進が求められること、育児時短勤務中の給付の支援がないことを踏まえ、新たな雇用保険の給付が創設されます。

出生後休業支援給付

夫婦ともに育児休業を取得することを促進するため、対象期間に被保険者とその配偶者がともに14日以上の育児休業(出生後休業)を取得した場合には、休業開始時賃金の13%相当額が最大28日間支給されます。出生後休業支援給付は、育児休業給付または出生時育児休業給付の支給を前提とするもので、あわせて休業開始時賃金の80%相当額(手取りで10割相当)が給付されることになります。なお、ひとり親家庭の場合や、配偶者が無業者の場合などには、配偶者の出生後休業取得の有無は要件とされません。

詳細は、2月27日付けのほっとニュースをご覧ください。

育児時短就業給付

2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する場合で、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに、支給限度額の範囲内で育児時短就業給付が支給されます。給付率については、「休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務する」ことを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%となります。なお、支払われた賃金額が育児時短就業開始時の賃金月額の90%超100%未満の場合は、給付率が10%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率となります。

詳細は、3月6日付けのほっとニュースをご覧ください。

育児休業給付延長申請手続きの厳格化(関連法規:雇用保険法 施行:4月1日)

雇用保険の育児休業給付については、育児・介護休業法上の育児休業と同様、原則として1歳に満たない子を養育する期間を支給対象期間としています。ただし、保育所等における保育の利用を希望し申し込みを行っているが当面入所できないなどの事情により、子の1歳到達日以降の期間について育児休業の延長が認められる場合、雇用保険の育児休業給付についても支給対象期間の延長が可能となります。

この点、「保育所等への入所意思がなく、育児休業給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる」や「意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」などとして、自治体から内閣府に対する見直しの要望があり、これを受けて雇用保険法施行規則が改正され、2025年4月から育児休業給付の支給対象期間延長手続きが以下の通り変更になります。

①提出書類の追加

これまでは、市区町村が発行する入所保留通知書の提出が必要でしたが、今後は入所保留通知書に加えて以下の書類も必要になります。

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

・保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

②速やかな職場復帰のための申し込み

保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

③審査の厳格化

提出された書類にもとづき、ハローワークが、保育所等の利用申し込みが適切に行われているかを審査します。

詳細は、3月11日付のほっとニュースをご覧ください。

高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ(関連法規:雇用保険法 施行:4月1日)

高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的に1995年から施行されていますが、その後の高年齢者雇用安定法による高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえて、雇用保険法等の一部を改正する法律に基づき、2025年4月1日より、支給率が「最高15%」から「最高10%」に引き下げられます。ただし、2025年3月31日以前に60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)を迎えた方は、現行の支給率から変更はありません。具体的には、次のとおりです。

60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、

●2025年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給

●2025年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給

詳細は、11月21日付のほっとニュースをご覧ください。

自己都合離職者の給付制限の見直し(関連法規:雇用保険法 施行:4月1日)

雇用保険の被保険者が、正当な理由がなく自己都合によって離職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヵ月)は基本手当が支給されません。これを「給付制限」といいますが、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、給付制限期間が次のように改正されました。

①離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除

②(通達の改正により)原則の給付制限期間を2ヵ月から1ヵ月へ短縮(ただし、5年間で2回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヵ月とする)

詳細は、3月13日付のほっとニュースをご覧ください。

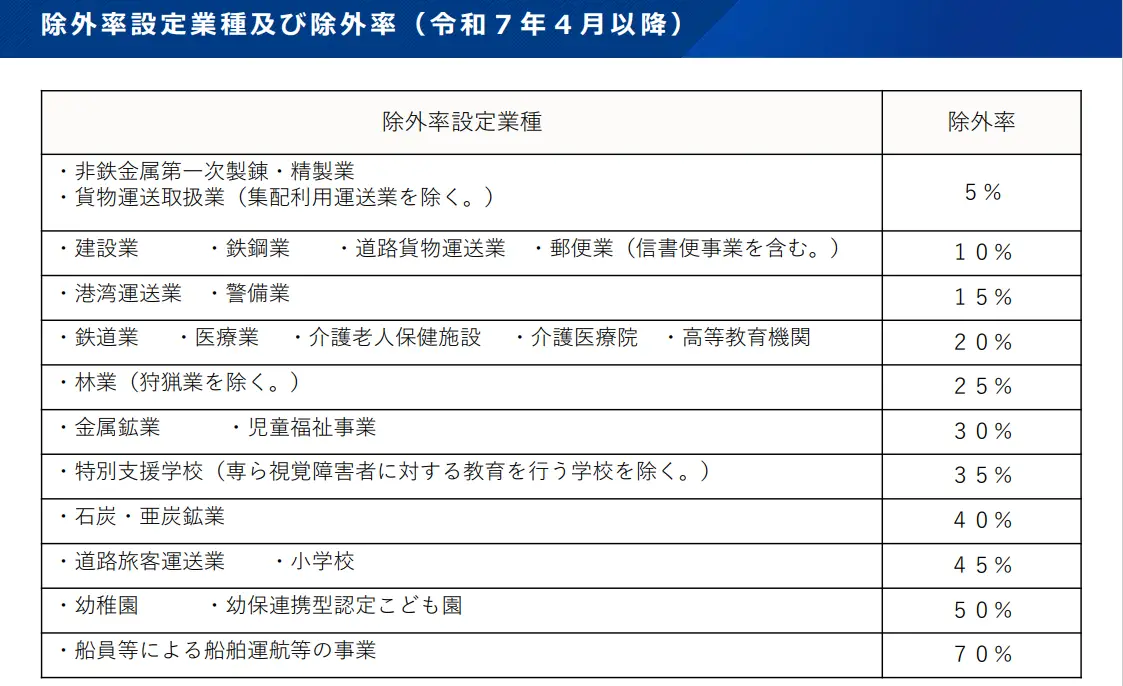

障害者雇用の除外率の引き下げ(関連法規:障害者雇用促進法 施行:4月1日)

障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、法定雇用率を設定しています。ただし、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、障害者雇用義務の軽減措置として、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度が設けれていました。

この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、2004年4月に廃止されていますが、経過措置として当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小されてきました。2025年4月には、一律10ポイントの引き下げが行われます。なお、改正前の除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となります。

労働者以外の者に対する保護措置の義務付け(関連法規:労働安全衛生法 施行:4月1日)

「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決(2021年5月17日)において、石綿の規制根拠である労働安全衛生法第22条は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨であるとの解釈が示されました。この判決を受けて、労働安全衛生法に基づく省令が改正され、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、必要な措置※を実施することが事業者に義務付けられます。

■事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、次の①②を対象とする保護措置を義務付け

①危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人

②危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等

※以下の4つの省令で、作業場所に起因する危険性に対処するもの(退避、危険箇所への立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の作業禁止)について事業者が実施する措置が対象です。

・労働安全衛生規則

・ボイラー及び圧力容器安全規則

・クレーン等安全規則

・ゴンドラ安全規則

改正の主な内容は、次の2点です。

1.事業者が行う措置の対象範囲の拡大

危険箇所等で作業を行う場合に、事業者が行う以下の措置については、同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)も対象にすることが義務付けられます。

・労働者に対して危険箇所等への立入禁止、危険箇所等への搭乗禁止、立入等が可能な箇所の限定、悪天候時の作業禁止の措置を行う場合、その場所で作業を行う労働者以外の人もその対象とすること

・喫煙等の火気使用が禁止されている場所においては、その場所にいる労働者以外の人についても火気使用を禁止すること

・事故発生時等に労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること

2.請負人への周知の義務化

危険箇所等で行う作業の一部を請負人(一人親方、下請業者)に行わせる場合には、以下の措置が義務づけられます。

・立入禁止とする必要があるような危険箇所等において、例外的に作業を行わせるために労働者に保護具等を使用させる義務がある場合には、請負人(一人親方、下請業者)に対しても保護具等を使用する必要がある旨を周知すること

雇用保険料率・介護保険料率の改定、現物給与価額の一部改正(関連法規:労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法 施行:4月1日)

雇用保険料率は、雇用保険財政の状況を踏まえて一定の要件を満たす場合には、厚生労働大臣による率の変更が可能となっています。育児休業給付費充当徴収保険料率は、当面は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則の料率を2025年度から0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みが導入されることとなりました。

今年度の雇用保険料率は下表の通りです。

介護保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額の見込み額で除したものを基準として保険者が定めるものとされています。これに基づき、2025年3月(4月納付)分からの介護保険第2号被保険者に係る保険料率は、健康保険組合ごとに決定されます。なお、協会けんぽの介護保険料率は、1.59%(労使折半)となりました。

健康保険、厚生年金保険、労働保険等においては、報酬、賞与または賃金が通貨以外のもので支払われる場合、その現物給与価額については厚生労働大臣が定めることととされています。今般、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、2025年4月1日より適用されることとなりました。

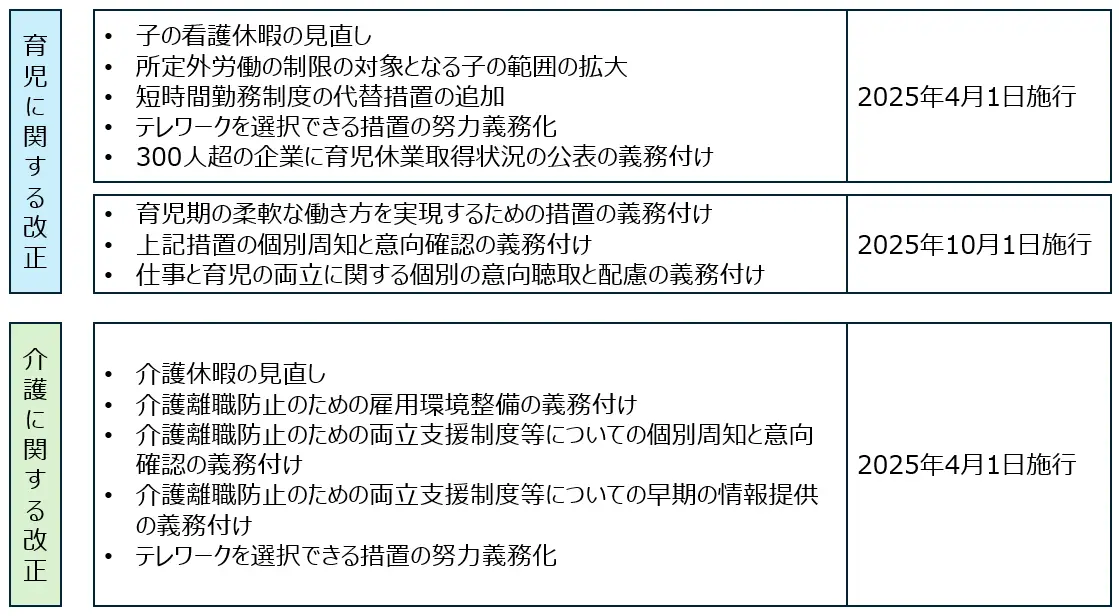

育児・介護休業法の改正

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。

子の看護休暇の見直し(施行:4月1日)

子の看護休暇の対象が「小学校就学の始期に達するまでの子」から「小学校第3学年修了までの子(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)」に拡大されることとあわせ、休暇取得事由として感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事(入園式・入学式、卒業式)への参加が追加されます。なお、休暇の名称も「子の看護等休暇」に変更されます。また、継続雇用期間が6ヶ月未満の者の休暇所得を労使協定の締結によって拒むことができる仕組みが撤廃されます。

所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大(施行:4月1日)

所定外労働の制限(残業の免除)の対象となる子の範囲が、「3歳に満たない子」から「小学校就学前の子」に拡大されます。

短時間勤務制度の代替措置の追加(施行:4月1日)

3歳未満の子を養育する労働者については「育児短時間勤務制度」を講じる義務がありますが、業務の性質または業務の実施体制に照らして措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます。ただし、当該労働者には以下のいずれかの代替措置を講じる必要があり、代替措置に「テレワーク」が追加されます。

①育児休業に関する制度に準ずる措置

②フレックスタイム制度

③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

④保育施設の設置・運営等

⑤テレワーク(今回追加)

テレワークを選択できる措置(育児)の努力義務化(施行:4月1日)

3歳に満たない子を養育する労働者(短時間勤務制度の代替措置の適用を受ける労働者を除く)で育児休業をしていない者について、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務として追加されます。

300人超の企業に育児休業取得状況の公表の義務付け(施行:4月1日)

育児休業の取得状況の公表は、常用労働者数が1,000人を超える企業を対象として2023年4月1日から義務化されていましたが、今回、対象企業の規模が同300人超に拡大されます。公表する内容は、育児休業等を取得した男性労働者の割合で、男性労働者に係る「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれか一つを公表する必要があります。公表は、年1回、公表前事業年度の終了後概ね3か月以内に、インターネットの利用その他適切な方法(自社HPの他、厚労省「両立支援のひろば」など)により行うこととされています。

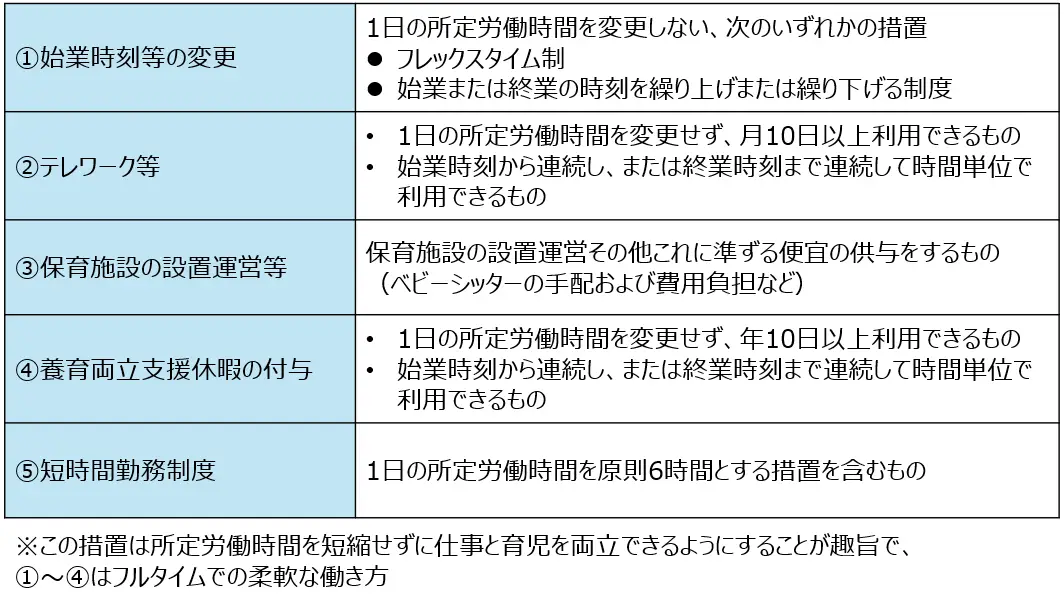

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け(施行:10月1日)

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が選択できる複数の措置を講ずることが義務付けられ、以下の5つの選択肢から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。この措置を講じようとするときは、あらかじめ過半数労働組合(過半数労働組合がない場合には従業員の過半数代表者)から意見を聴くことが必要です。なお、労使協定の締結により所定の労働者(継続雇用期間が1年未満の者、1週間の所定労働日数が2日以下の者、時間単位で養育両立支援休暇を取得することが困難な業務に従事する者[時間単位での休暇取得の場合])については措置の適用から除外する扱いとすることができます。また、労働者の個々の事情による求めに応じて措置することまで義務とはしていないものの、労働者の職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定できるものを措置することは、事業主が措置義務を果たしたことにはなりません。そのため、企業単位で措置を考えるだけでなく、事業所単位、あるいは事業所内のライン単位や職種ごとに、講ずる処置の組み合わせを変えることとしても差し支えないとされています。

労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置のなかから1つを選択して利用することができます。

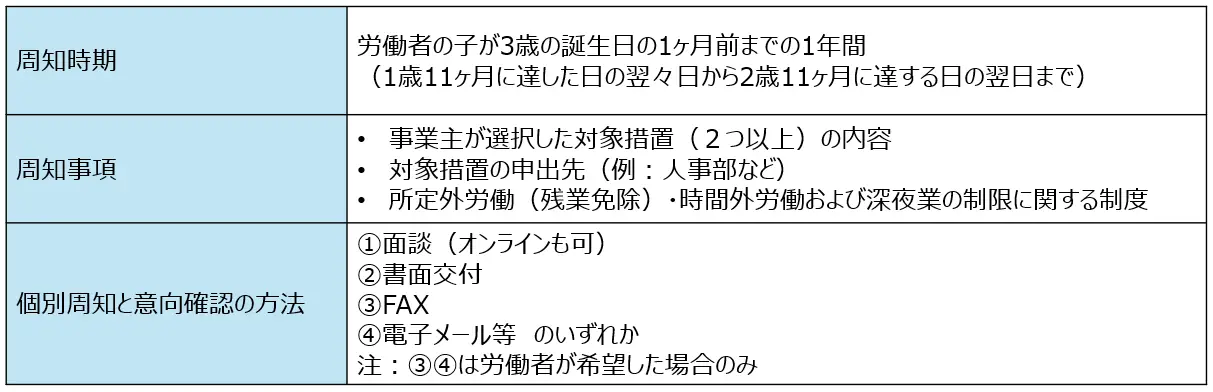

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知と意向確認の義務付け(施行:10月1日)

事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置に関する以下の事項の説明と制度利用の意向の確認を個別に行う必要があります。

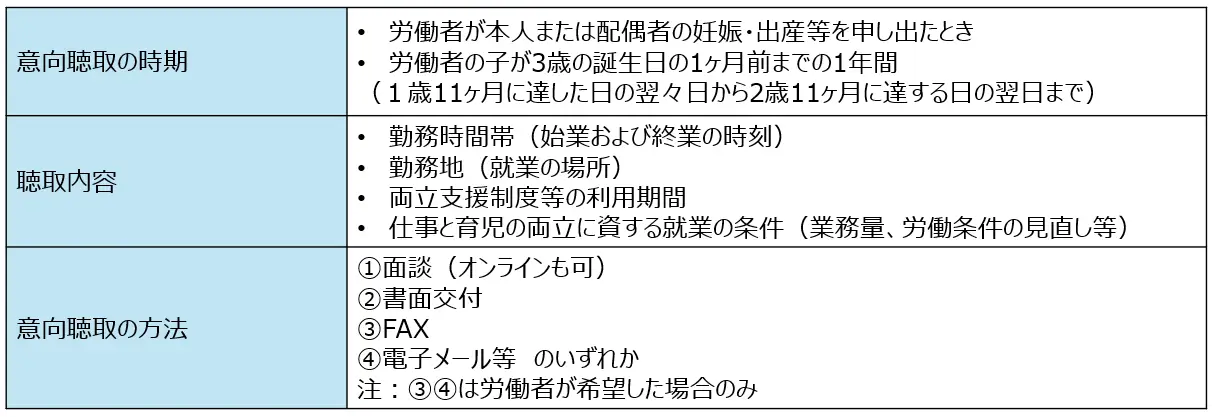

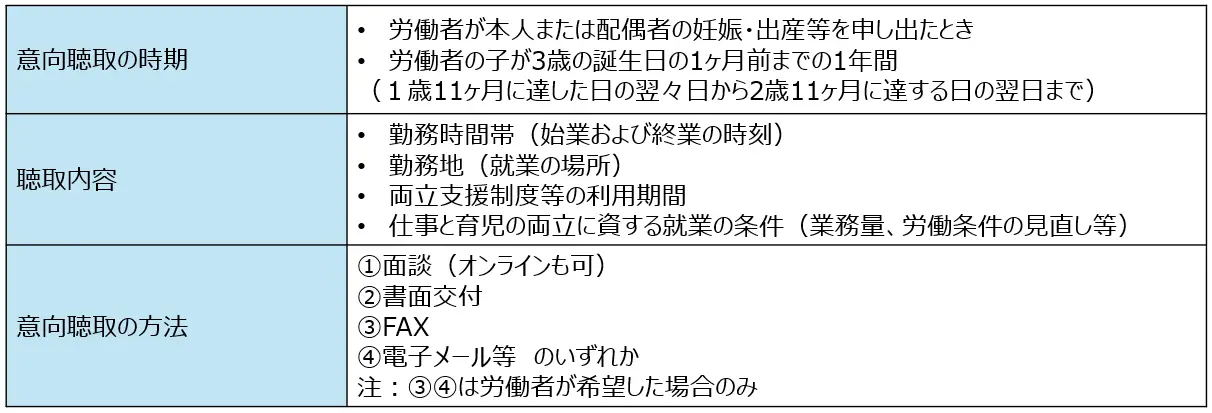

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮の義務付け(施行:10月1日)

子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関して、以下の通り労働者の意向を個別に確認することも義務付けられます。この新たな義務については、2022年4月1日から義務化されている「本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認」の措置を行う際にも対応が必要です。

事業主は、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。具体的な配慮としては、勤務時間帯・勤務地にかかる配慮、業務量の調整、両立支援制度等の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等が考えられます。なお、労働者の意向に沿った対応が困難な場合には、困難な理由を労働者に説明するなどの丁寧な対応を行うことが重要です。

介護休暇の見直し(施行:4月1日)

子の看護等休暇と同様に、労使協定の締結により継続雇用期間が6ヶ月未満の者の休暇取得を拒むことができる仕組みが撤廃されます。

介護離職防止のための雇用環境整備の義務付け(施行:4月1日)

介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

介護離職防止のための両立支援制度等についての個別周知と意向確認の義務付け(施行:4月1日)

対象家族を介護する必要のある状況に至った旨の申し出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項を周知するとともに、休業の取得および介護両立支援制度等の利用についての意向の確認を個別に行わなければなりません。

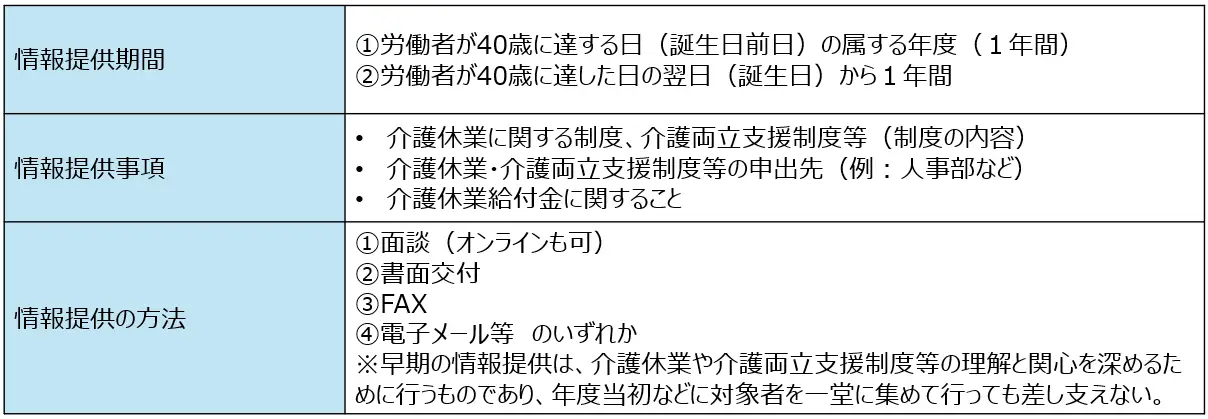

介護離職防止のための両立支援制度等についての早期の情報提供の義務付け(施行:4月1日)

介護休業に関する制度および介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため、対象となる労働者に対して、事業主は①または②のいずれかの期間内に以下の事項について情報提供をしなければなりません。

テレワークを選択できる措置(介護)の努力義務化(施行:4月1日)

要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていない者について、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務として追加されます。

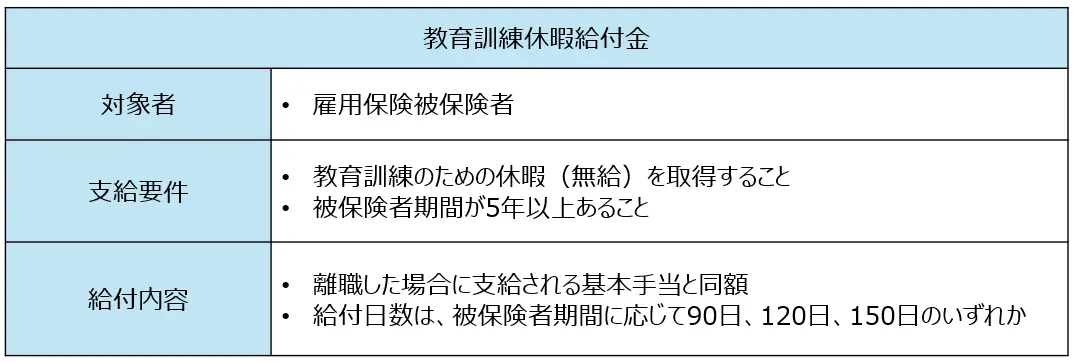

教育訓練休暇給付金の創設(関連法規:雇用保険法 施行:10月1日)

雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が創設されます。主体的な能力開発を支援するため、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにするものです。

さいごに

法改正等により人事労務担当者の業務がますます複雑化・高度化するなか、人事労務アウトソーシングは企業の効率化と成長を支える有効な手段であり、次のようなメリットがあります。

①業務効率の向上:専門家に委託することで、経験豊富なプロフェッショナルが迅速かつ正確に業務を遂行します。これにより、人事労務担当者はほかの重要な業務に集中でき、生産性が向上します。

②コスト削減:専門家に依頼することで、直接雇用する必要がなくなり、人件費やトレーニングコストを削減できます。また、専門家は効率的に業務を遂行するため、最低限のコストで高品質なサービスを提供できます。

③法令遵守の確保:法規制の変更に対応するための専門知識を持つプロフェッショナルが対応することで、法令違反による罰則を回避できます。

④柔軟性とスケーラビリティ:業務量や必要なサービスを柔軟に調整できるため、企業の成長や変化に対応しやすくなります。

⑤専門性の活用:特定の業界や分野に特有の知識や経験を持つ専門家が対応することで、業務の質が向上します。

社労士法人エスネットワークスは、貴社にとって最適な人事労務のアウトソーシングサービスをご提案します。ぜひ一度お問合せください。

この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス

特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。