【アウトソーシングほっとニュース】不妊治療と仕事の両立支援、導入マニュアルや企業事例などを掲載(厚労省)

厚生労働省は、ホームページに「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」および「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」の改定版を掲載しました。

マニュアルは事業主・人事部門向けで、両立支援の導入ステップや両立に取り組んでいる25社の企業事例を掲載、不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりが離職防止や新たな人材の発掘といった企業のメリットにもつながることが記載されています。

ハンドブックは不妊治療を受ける方と職場で支える上司・同僚向けで、職場内の理解を深めるために、不妊治療の内容や職場での配慮ポイントなどが紹介されています。

【マニュアルの概要】

・不妊治療についての解説

・企業における不妊治療と仕事の両立支援に取り組む意義

・不妊治療と仕事の両立支援制度の導入ステップの解説

・不妊治療と仕事の両立を支援するための各種制度や取り組みの解説

・企業事例の紹介

不妊治療と仕事の両立の現状

国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、不妊を心配したことがある夫婦は35.0%で、これは夫婦全体の2.9組に1組の割合になります。また、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦は18.2%で、これは夫婦全体の5.5組に1組の割合になります。

また、近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、生殖補助医療による出生児の割合も増加しています。しかしながら、不妊治療に係る実態については「まったく知らない」「ほとんど知らない」とする人が8割近くいるとともに、企業の約7割は不妊治療を行っている従業員を把握できていません。

そうした中で、不妊治療をしたことがある(または、予定している)方で不妊治療と仕事を両立している人は約5割しかおらず、3人に1人は両立できずに仕事を辞めたり、雇用形態を変えています。

不妊治療と仕事の両立の難しさ

厚生労働省が2017年に、不妊治療と仕事の両立に関して初めて実施した調査によりますと、不妊治療と仕事を両立している人のうち「両立が難しい」と感じた人の割合は87%で、難しいと感じる理由は、「通院回数が多い」、「精神面で負担が大きい」「待ち時間など通院時間にかかる時間が読めない、医師から告げられた通院日に外せない仕事が入るなど、仕事の日程調整が難しい」が多くなっています。

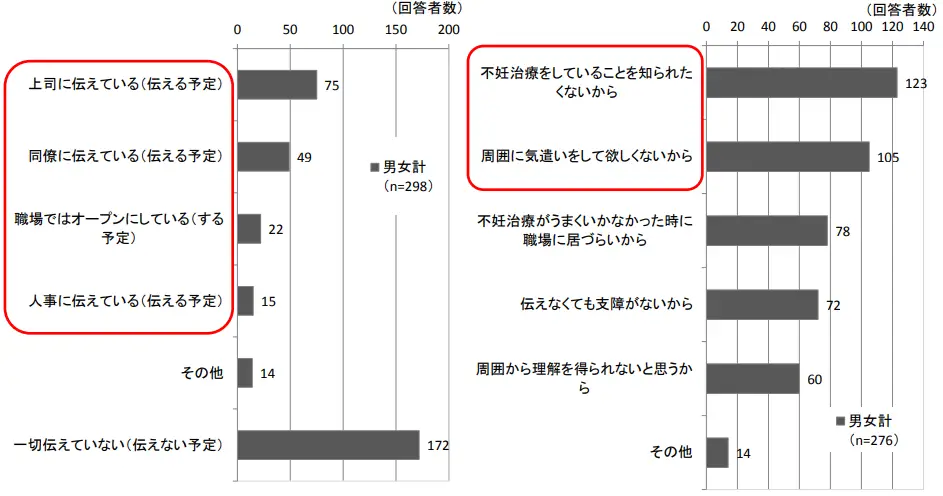

また、不妊治療をしていることを職場で伝えている(伝える予定の)人の割合は38%で、職場でオープンにしていない理由は、「不妊治療をしていることを知られたくないから」、「周囲に気遣いをしてほしくないから」が多くなっています。

職場のサポート制度

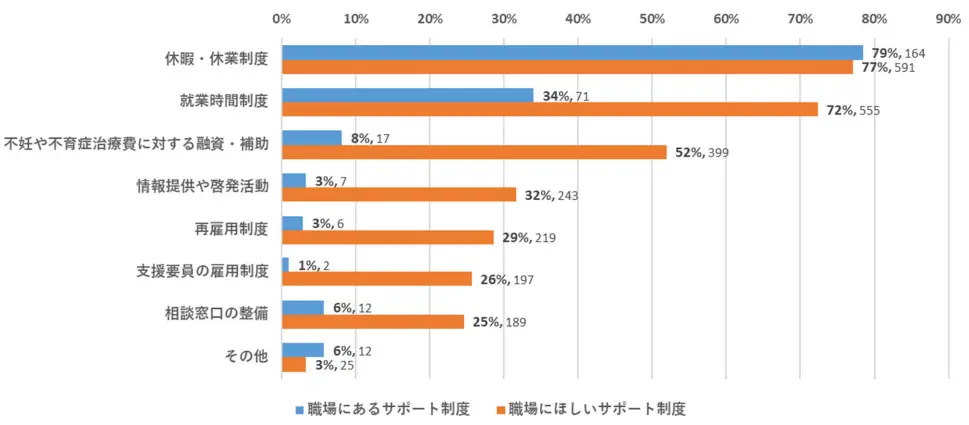

NPO法人Fineさんが、「仕事と不妊治療の両立に関するアンケート 2023」で、「職場にある不妊や不育症治療をサポートする制度」と「どのような不妊や不育症治療をサポートする制度が欲しいか」を聞いています。

不妊治療と仕事の両立支援に関する職場のサポート制度を導入するにあたっては、以下の5つのステップで取り組むことが大切です。

①取組体制の整備

まずは主導する部門や担当者等を決定し、社内のニーズや他社の取組について情報収集を行います。

②従業員の不妊治療と仕事の両立に関する実態把握

チェックリストやアンケートを活用したり、従業員からヒアリングを行い、不妊治療についての社内の理解度やニーズ等現状を把握します。なお、労働組合のように従業員の要望を取りまとめる組織がある場合には、そうした組織と意見交換することが有効です。

③制度の設計・取組の決定

ステップ②の現状把握を踏まえて、各企業の実態に応じた取組を検討し、制度設計を行います。不妊治療と仕事の両立に特化した制度だけでなく、従業員のニーズに応じて柔軟に働ける制度を用意することも考えられます。なお、制度の内容によっては、就業規則の改訂が必要となります。

④運用

不妊治療はプライベートに関することであり、従業員本人からの制度利用の申出が基本です。本人からの申出が円滑に行われるよう、制度に関する情報等を役員、管理職を含めた従業員全体に周知することが必要です。

また、制度の周知と併せて、不妊や不妊治療を理由としたハラスメントが生じることのないよう意識啓発を行い、不妊治療に理解のある職場風土づくりが重要です。

さらに、不妊や不妊治療に関する情報が本人の意思に反して職場に知れ渡ってしまうことなどが起こらないよう、プライバシーの保護には十分注意する必要があります。

⑤見直し

制度や取組の実施後は、半年、1年等、一定の期間が経過したタイミングで、評価や見直しといった振り返りを行うことが効果的です。

社労士法人エスネットワークスでは、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくり」のご支援ができる各種サービスをご提供していますので、お気軽にお問合せください。

サービス|日本の給与計算アウトソーシング・社会保険手続き代行法人|社会保険労務士法人エスネットワークス

この記事を書いたのは・・・

社会保険労務士法人エスネットワークス

特定社会保険労務士M・K

事業会社での人事労務キャリアを活かし、クライアントの労務顧問を務めている。労働法をめぐる人と組織に焦点を当てる「生きた法」の実践をモットーとし、社会保険労務士の立場からセミナーや講演を通して、企業に“予防労務”の重要性を呼び掛けている。日本産業保健法学会会員。